Ещё Аристотель подметил такую особенность драмы, как её двойственность в восприятии зрителя. Действие в драме разворачивается на глазах зрителя и показывается через конфликты и в форме диалогов.

Расцвет советской драматургии приходится на 70-е годы, и в ней в это время преобладает производственная тема. Это такие пьесы, как «Человек со стороны» И. Дворецкого, «Заседание парткома» Александра Гельмана, «Сталевары» Бокарева. В центре этих пьес – герой-производственник, за что-нибудь борющийся, причем производство – не внешняя сторона его деятельности, а часть его жизни.

Существуют в это же время социально-психологические драмы. Это пьесы Володина «Старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь» и «Осенний марафон», пьесы В. Розова «День свадьбы» и «С вечера до полудня», пьеса Э. Радзинского «104 страницы про любовь».

Новый виток в 70-е годы получает ленинская тема. Пьесы Михаила Шатрова «Диктатура совести», «Большевики», «Так победим!» представляют Ленина не обаятельным простачком, а глубоким мыслителем, который хотел изменить мир и сделал это.

К концу 70-х годов производственной драме противостоит драма семейно-бытовая, а герою-производственнику противопоставлен герой семейных конфликтов. Таким образом, образовались как бы два полюса драматургии: с одной стороны, зрителю предлагалось обсуждать рентабельность производства, с другой стороны, он мог стать соучастником любовных переживаний. От семейно-бытовой драмы отпочковалось направление лирико-фантастической драмы, в которой всё основывалось на счастливых случайностях и благополучных финалах. Это пьесы Александра Арбузова «Сказки старого Арбата» и «Старомодная комедия», пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Ирония судьбы, или С лёгким паром» и «Служебный роман».

В начале 80-х годов появляются пьесы Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся» и Бокарева «Однокашники». В этих пьесах производство – только фон, на котором разворачиваются напряженные события. В 1990 году выходит пьеса братьев Стругацких «Жиды города Питера».

Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся

самыми драматичными моментами в жизни человека.

А.Вампилов

Александр Валентинович Вампилов – один из самых интересных драматургов 1960-1970-х годов, уроженец Иркутской области. Его талант, глубину его драматургии оценили только после смерти, и не случайно пьесы Л. Петрушевской, В. Арро, А. Галина получили название «поствампиловских». Его пьесы отличает особый интерес к нравственной стороне жизни человека, он поднимает проблему выбора молодых героев, столкнувшихся с чёрствостью, карьеризмом, расчётливостью («Прощание в июне») и проблему свободы. Главная особенность пьес Вампилова заключается в том, что начинаются они как комедии, а заканчиваются всегда драматически. И почти всегда бытовая история превращается по ходу пьесы в общечеловеческую проблему.

В своих произведениях Вампилов переосмысливает роль молодого героя, который расстается с романтическими иллюзиями. Драматург изображает своё поколение «потерянным», обманутым, выбитым из колеи. В обычной, рядовой жизни Вампилов находит страдающего, поверженного героя, который смиряется с пошлостью окружающей его жизни. Вампилову принадлежат пьесы "Прощание в июне", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске", а также несколько пьес-миниатюр.

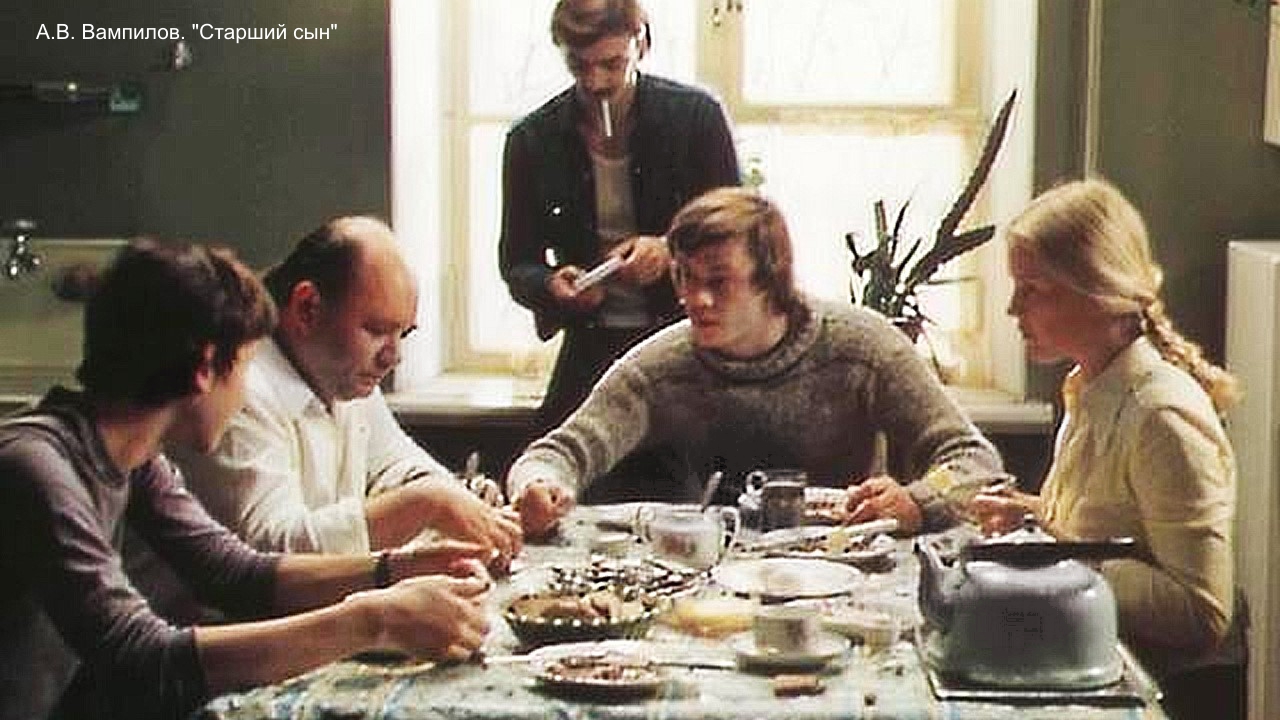

В пьесе «Старший сын» (1968) герои сталкиваются благодаря случайности и вранью. Комическая ситуация (Бусыгин и Севостьянов по прозвищу Сильва опоздали на электричку и пытаются где-нибудь согреться и переночевать) уже с первых минут затрагивает проблему взаимоотношения людей в мире. Герои ведут беседу о человечности, взаимопомощи, о доверии, и вместе с ними с читателем разговаривает сам автор: «Кто ты такой, какое им до тебя дело? У людей толстая кожа, и пробить её не так-то просто», «Чего нам надо? Доверия… Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал?»

Кадр из фильма "Старший сын", режиссёр Виталий Мельников, 1975.

В роли Сарафанова-старшего - Евгений Леонов, в роли Бусыгина - Николай Караченцов, в роли Сильвы - Михаил Боярский, в роли Нины - Наталья Егорова, в роли Васеньки - Владимир Изотов.

Случайная шалость (Бусыгин, оказавшись в доме Сарафанова, выдает себя за его сына) постепенно перестает быть просто шалостью. Как только Сарафанов произносит: «Сынок!», комедия превращается в философскую притчу. Циничный, на первый взгляд, Бусыгин начинает постепенно испытывать к семье Сарафановых тёплые родственные чувства и становится частью семьи. Он мучается от того, что вынужден обманывать Сарафанова: «Не дай Бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову». Однако оказывается, что врёт не только Бусыгин. Обманывает семью Сарафанов, утверждающий, что он по-прежнему играет в консерватории, врёт Нина, заявляя, что выходит замуж по любви. Но это ложь святая, это ложь во спасение.

Единственный, кто говорит правду, жених Нины Михаил Кудимов, оказывается чёрствым и пустым человеком, для которого правда – это не потребность души, а глупый принцип. Он обладает, на первый взгляд, всеми достоинствами положительного героя: улыбчив, открыт, верен своему слову. Однако его энергичность, улыбка (Вампилов подчёркивает, что он постоянно улыбается), надёжная уверенность раздражают гораздо больше, чем ложь Бусыгина и даже чем аморальность Сильвы. Кудимов лишён эмпатии, он не чувствует настроения окружающих. Кудимов не понимает намёков, когда настаивает, что видел Сарафанова играющим на похоронах (это тайна, о которой все знают, но молчат). Когда в семье Сарафановых разгорается скандал в связи с намерением Васеньки уехать из дома и грядущим отъездом Нины (то есть Сарафанов-отец остаётся один), Нина просит Кудимова остаться, но он глух: он не способен ради Нины ни на какие жертвы, ведь он "дал себе слово никогда не опаздывать". Его поступки даже в коротком эпизое выдают в нём человека одномерного и убогого. Поэтому говорящего ненужную правду Кудимова изгоняют ко всеобщему удовольствию.

Героям не нужна правда, они хотят жить в мире своих иллюзий, поэтому когда Сильва разоблачает Бусыгина, Сарафанов набрасывается на него с кулаками и заявляет: «Я не верю! Я не хочу этому верить! Что бы то ни было, но я считаю тебя (Бусыгина) своим сыном. Вы все мои дети, потому что я люблю вас». Бусыгин и сам не хочет больше быть сыном Сарафанова, потому что влюблён в Нину и предпочёл бы стать её женихом, что немыслимо в положении брата.

Парадокс пьесы заключается в том, что формально чужой Сарафанову Бусыгин становится более близким, чем родные дети. Он даже готов остаться с ним, так как понимает, что после отъезда Нины и Васеньки жизнь Сарафанова рухнет. В конечном итоге Бусыгин чувствует потребность быть кому-то нужным: «Откровенно говоря, я сам уже не верю, что я вам не сын». Таким образом, Вампилов показывает, как ложное родство становится истинным, как духовное родство людей оказывается надёжнее и крепче формальных родственных связей.

Последующие произведения Вампилова тяготеют к жанру психологической драмы («Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»), и в них начинает присутствовать какой-то нравственный критерий, по которому сверяется жизнь героев.

Кадр из фильма "Отпуск в сентябре" по драме А.В. Вампилова "Утиная охота", режиссёр Виталий Мельников, 1979.

В роли Зилова - Олег Даль, в роли жены Зилова - Ирина Купченко.

Сорокалетний Виктор Зилов - герой драмы "Утиная охота", который никого не любит и ни к чему не стремится. Он задыхается в атмосфере провинциальной жизни. Он ненавидит ложь, но лгать-то как раз приходится часто по разным причинам. Он чувствует свою жизнь бессмысленной и поэтому пытается совершить самоубийство. В драме показано несколько напряжённейших эпизодов, раскрывающих сложный характер Зилова.

Критик Владимир Гордеев о герое драмы "Утиная охота": "Совершенно безысходную задачку подкидывает Вампилов для восприятия зрителя. Вот есть живой человек. У человека есть доходная государственная служба, где можно от души халтурить. Ему дали квартиру. У него симпатичная жена. У него масса друзей. У него молодая любовница. У него – утиная охота, наконец, любимое дело всей его жизни! А ему от всего тошно".

драматургия

Поделиться с друзьями: